为什么很多地方突然过年了(过年过年年没了还过啥)

为什么很多地方突然过年了(过年过年年没了还过啥)阳历的年份一年约等于365.24天,而阴历的年份则比阳历要少一年约等于354.37天。阳历年阴历年大概会相差10~11天,而为了弥补这中间的差距,我国古代的历法,学家就将阴历年中添加7个闰月,这样就能弥补掉阴历和阳历天数的差距。这其实和阴历阳历它们天数的差距有关系,我们所说的阳历就是以公元纪年法作为标准的日历,它是以太阳的运行周期为标准的,而阴历则是与月亮的运行周期为标准的。因此中国的农历纪年也和公元纪年一样,有大小月支撑,不过公元纪年的大小月是30天和31天。而农历的月份则要比公元年一年各少一天,大月份是30天,小月份则是29天。每年周而复始,而今年的腊月正好赶上农历历法的小月,而因此今年没有年三十,腊月二十九之后就是过年了。其实这种现象很常见,之前的2003年、2006年、2013年2016年都是没有年三十的,都是赶上了当年的腊月是小月。这种现象一般隔个三四年就会出现一次,并且有的时候

还有10多天就过年了,让我们翻开日历悉数的日子的时候,就会惊奇地发现,今年居然没有大年三十!没有大年三十! 腊月二十九之后就是春节了,这怎么平白无故地少了一天呢?难道这日子还能凭空消失吗?

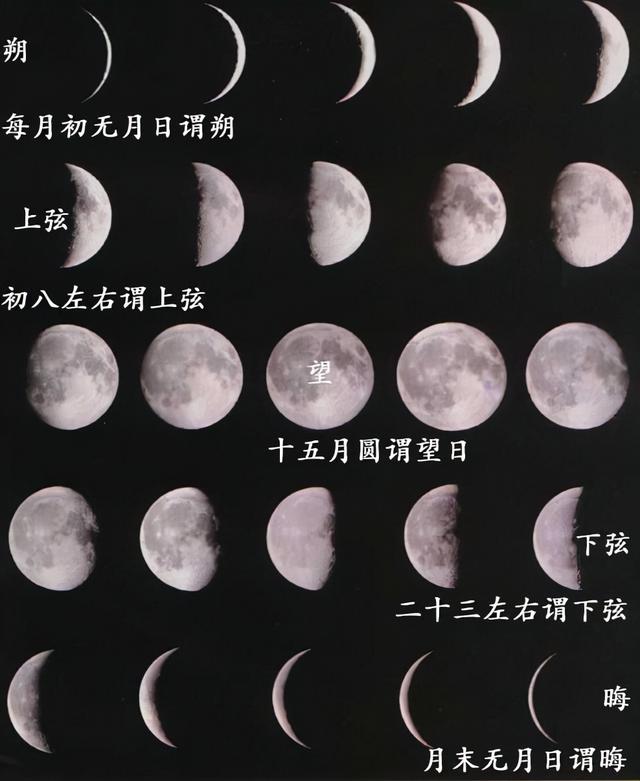

我们中国的农历纪年法有别于现在全球通用的公元纪年,公元的纪年是以太阳的活动为标准的,而我国的农历纪年法则是以月亮的运行轨迹作为标准。这里就需要说到一个专业的名词,望朔月。

这其中的望和朔就代表着月亮的阴晴圆缺,朔则代表每个月的农历初一,这个时候天空是完全看不到月亮的,而望则代表着农历十五,也就是满月的时候,这个时候月亮就会完整的挂在天上,而再到下一个完全看不到月亮的朔日,就代表一整个月的循环结束。

而我们都知道月亮的运行周期并不是一成不变的,不会像公元纪年法一样,每个月都有规定的30天或者31天。每个月亮运行周期都有不同,最短的有29天零6小时,最长的只有29天零19个小时。

因此中国的农历纪年也和公元纪年一样,有大小月支撑,不过公元纪年的大小月是30天和31天。

而农历的月份则要比公元年一年各少一天,大月份是30天,小月份则是29天。每年周而复始,而今年的腊月正好赶上农历历法的小月,而因此今年没有年三十,腊月二十九之后就是过年了。

其实这种现象很常见,之前的2003年、2006年、2013年2016年都是没有年三十的,都是赶上了当年的腊月是小月。这种现象一般隔个三四年就会出现一次,并且有的时候还会连着出现,就比如之后的2025年到2029年,连续5年都没有年三十。

这其实和阴历阳历它们天数的差距有关系,我们所说的阳历就是以公元纪年法作为标准的日历,它是以太阳的运行周期为标准的,而阴历则是与月亮的运行周期为标准的。

阳历的年份一年约等于365.24天,而阴历的年份则比阳历要少一年约等于354.37天。阳历年阴历年大概会相差10~11天,而为了弥补这中间的差距,我国古代的历法,学家就将阴历年中添加7个闰月,这样就能弥补掉阴历和阳历天数的差距。

这就出现了闰年和平年的说法,平年和正常一样是12个月,而闰年则是13个月,其中多加了一个闰月,因此也叫闰月。

而确定闰月的方法则是和我国的二十四节气有关,我从冬至开始数,当其中某一个月不包括雨水、春分,谷雨,小满,夏至,大暑,处暑,秋分,霜降,小雪,冬至、大寒。这12个中气中的任意一个,那么这个月就是闰月,它是哪个月份就被称为闰几月,其实在其他月份还好,但如果闰月到了闰正月,那么就十分奇妙了,就比如2262年就有一个闰正月,那么在农历记法里,我们很有可能在那一年就能过到两个春节。

每当研究中国的传统历法时,我们总会不由得感叹古人到底是拥有怎样的智慧,没有高精尖的天文望远镜和其他精密的天文仪器的条件下,却能如此精确的计算出历法,而且特别神奇的是,在没有天气预报的情况下,还能推演出二十四节气,并且十分准确的沿用上千年。

其实中国的农历纪法是在不断变化的,在这里就不得不感叹我国古人的聪明智慧,我国早在商周时期就已经知道了太阳的周期,并且将其均匀地切割成24份,定下了二十四节气,在《尚书》中也有明确的记载,太阳历的周期一年是366天,这说明当时的古人已经开始有意识的进行天体观测了,其实最开始的24节气也是一点一点才被确立下来的。

最开始定下来的就是夏至和冬至,这两个节气是最容易观测的,在夏至的时候影子最短,而到冬至的时候影子最长,再根据天气的变化确定下来了冬至和夏至,而这和我们现代科学定下来的太阳直射角,惊人的相似。

于是古人在这两个节气的基础上,在战国时期开始有了大体的季节划分,立下了立春,春分,立夏,夏至立秋,秋分,立冬,冬至,八个节气,用来区分四季。

到了西汉时期,中国人对天体的观测更为精准,于是总结出了二十四节气,并且记载在《淮南子天文训》之中。

等到了隋唐时期,又将24节气更加精准地划分,在之前24节气采用的是一种叫平气法的测量手段,平气法就是将每一节气的天数进行平均分配,但其实这种测量方式并不准确,因为每个节气的持续时间是不一定的,如果每年都进行平等划分,那么势必会导致农历的24节气变得越来越不准。

于是隋代的刘焯在修编黄吉历的时候,他就提出了24节气是有误差的,因为地球的公转角度是不均匀的,于是他就提出了定气法的概念。地球每运转15度算作一个节气,这样每一个节气的时间就不相等了,就能很好地抵消掉地球公转角度的不均匀,让能力变得更加准确。

而定气法的提出,在最开始并没有得到统治阶级的认可,因为当时我国的历法是阴阳合力,如果说更改计算方式,势必会影响到许许多多的生产生活、祭祖的时间、人们的生活方式、农业活动都会受到影响,所以定期法经过隋代、唐代、明代各个天文学者的不断争取,终于被成功采纳,在1645年成功颁布定气法,最终登上了历史舞台,并且沿用至今。

当现如今的中国人还在使用古人的历法的时候,我们不由得感叹祖先的智慧,在古代各种天文仪器还没有完备的时候,中国人居然可以通过观察影子的长短和利用简单的仪器,就可以推算出如此精准的历法来,不由得让我们心生敬佩。