如何发小红书笔记(从鸡兔同笼说起)

如何发小红书笔记(从鸡兔同笼说起)对于四年级的孩子,完全能理解,还觉得特别好玩。儿子就告诉我,鸡兔同笼,还可以是鸭兔同笼,不能 猪兔同笼,嗯,good,get 到了问题的本质,脚不一样嘛。以上两种,有异曲同工之妙,都用了假设法,数学中非常重要的一种思想,此种方法延伸下去有极限法,考虑极限情况;还有反证法;都是先把问题变简单,找出矛盾,或者找出解决方法。题目:鸡和兔共15只,共有40只脚,鸡兔各几只? 搞笑的会这么讲:假设鸡和兔都训练有素,吹一声哨,抬起一只脚,40-15=25。再吹哨,又抬起一只脚,25-15=10,这时鸡都一屁股坐地上了,兔子还两只脚立着。所以,兔子有10÷2=5只,鸡有15-5=10只。正经的数学老师会这么讲(希望数学老师也能搞笑一点):假设全是鸡,就会有30只脚,而现在有40只脚,多出来10只为啥?因为每只兔子会多两只脚,所有兔子有10÷2=5只,鸡有15-5=10只。

为啥要写这个呢,如果你认为鸡兔同笼是奥数题,那你就错了,这是小学课本上的一个章节,四年级第9单元,鸡兔同笼。

请尊重孩子的发展规律

顺便插一句,我不认同奥数和非奥数的说法,都是动脑筋,都是用人类的智慧来解决现实的或者非现实的问题,怎么就有奥数和非奥数呢?只有适合与不适合,思维活动了与没活动。

远了远了,回来接着谈鸡兔同笼。

题目:鸡和兔共15只,共有40只脚,鸡兔各几只?

搞笑的会这么讲:假设鸡和兔都训练有素,吹一声哨,抬起一只脚,40-15=25。再吹哨,又抬起一只脚,25-15=10,这时鸡都一屁股坐地上了,兔子还两只脚立着。所以,兔子有10÷2=5只,鸡有15-5=10只。

正经的数学老师会这么讲(希望数学老师也能搞笑一点):假设全是鸡,就会有30只脚,而现在有40只脚,多出来10只为啥?因为每只兔子会多两只脚,所有兔子有10÷2=5只,鸡有15-5=10只。

以上两种,有异曲同工之妙,都用了假设法,数学中非常重要的一种思想,此种方法延伸下去有极限法,考虑极限情况;还有反证法;都是先把问题变简单,找出矛盾,或者找出解决方法。

对于四年级的孩子,完全能理解,还觉得特别好玩。儿子就告诉我,鸡兔同笼,还可以是鸭兔同笼,不能 猪兔同笼,嗯,good,get 到了问题的本质,脚不一样嘛。

可是,我听到无数次,有人说:“干嘛要这么麻烦,教孩子方程,列方程一下就解决问题了啊!”

嗯嗯,现在面临着专家危机,每个人都觉得自己是专家,你以为编教材的专家们没想到吗?

对于方程:小学五年级开始接触方程,但没有明确方程的概念,初一上学期整式加减之后,第三章开始正式学方程。 为啥不提前学呢?

方程里蕴含了两个东西:1. 符号 2. 抽象; 这两件事情对于低年龄的孩子特别难,因为他们还是直觉思维,没有抽象思维。需要经过大量的例子,且随着年龄的增长,才能慢慢建立,急不来的,更重要的是,没有必要着急。

我们功利点,从高考角度说,基本上没几道题能靠列方程来解决,更多的是分析问题和解决问题,比如,被你摒弃的假设法,这是一种多么奇妙的数学方法啊,先把问题变简单或者换个角度,假设全是鸡或者全是兔,会发生什么,矛盾点在哪里?

这也是一种思考方式,最近的华为海思备用芯片事件中,就用到了假设法:“早在10年前,华为就做出了极限生存的假设,假设芯片不能进口了,怎么办?”

..四年级,用假设法来解决鸡兔同笼问题,更多的是学习假设法,学会去简化、制造矛盾,解决问题;

初中,用方程解决鸡兔同笼,是方程的应用,学会符号化和抽象,每个阶段有每个阶段的特点和任务,要尊重孩子的发展规律。

当个宝宝真难

在小学的时候就很学高中的方法,不理解,滥用,小时候让他记套路,长大了又说他不动脑筋;当个宝宝真难!

再举个例子,小学从二年级开始学排列组合,直到高中,我们才讲乘法原理和加法原理;

二年的排列组合,三个物体,是需要孩子一件一件写出来,有分类,要有条理,要有序;

三年级,增加到4个物体,数多了,怎么才能不重不漏;

渐渐的,孩子能总结出规律,很快能写出结果;

高中用乘法原理,是建立在小学和初中一个一个数过之后,更上一层总结和抽象。

小学,是解一道题;初中,是解一类题;高中,是抽象总结出规律,进行归纳和拓展,可以解未知的题。

这些功夫,是需要一点一滴锻炼出来的,是胡乱写过、错过、糊涂过、痛过之后,孩子才能慢慢意识到:“原来要按照顺序来写,有有序,先固定一个,再固定一个”。

这是多么深刻的领悟,只有亲自尝试过、亲自错过,才能顿悟。这些是省不掉的。小到整理衣服,大到工作中多项工作持续推进,井井有条,就是在一笔一划的列举中潜移默化培养的啊,说理性思维,这就是体现。

可是,小学你告诉他:“啊,你直接相乘,就得到了结果”,在本该探索的年龄,得到了不该得到的东西,后果就是滥用,不管什么情形都用,“能用吗?为什么”,管他呢,我只要结果,至于对不对,再说。

高中用乘法法则,是建立在小学一个一个数过之后,能力有了后的总结和抽象。

还有个高中经常经常发生的笑话。

背景,三角函数公式很多。

生:“老师,你不用告诉我怎么来的,我背就行了。”

又过了段时间:“老师,这公式这么多,一会儿这样一会儿那样,怎么背啊,根本背不下来嘛!”

事实上,公式哪需要背那么多呢?记住一个,剩下的,记住之间的逻辑关系,很快就能推导出来。

有句话:“世界上没有白费的劲,每一个错、每一步推导都算数。”

知识是有限的,题是无限的

我只能拍着胸脯负责任的告诉你:“从小学到高中,数学就那么点东西,怎么会学不完!”

------------此处是看不懂的分界线---------

数学是对现实世界的抽象,到高中,数学素养就6种:数学建模、数学抽象、逻辑推理、数学运算、空间想象、数据处理;数学有层次,基本方法有演绎推理、合情推理、变量替换、等价变形、分类讨论的方法等,下一层次的方法有:分析法、综合法、穷举法、反正法、列表法、图象法等等。总之,就是有限的。

-----------此处是看得懂的分界线--------

从知识上,初一初二学完所有,初三一整年复习;

高一高二学完所有,高三一整年复习。

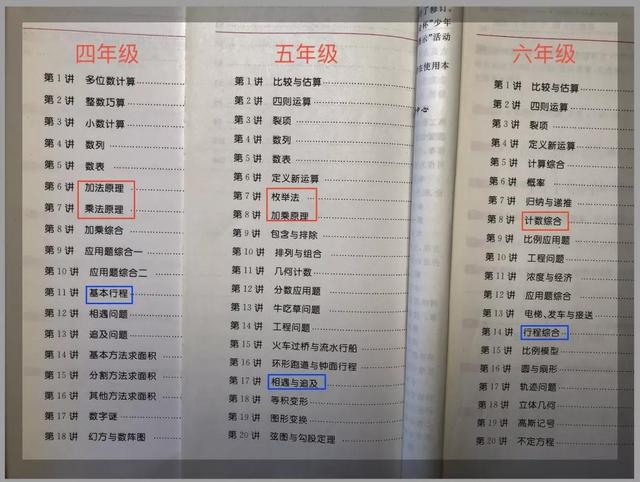

我们来看一下小学四、五、六年级思维训练的标题。

看,重合度多高啊!

知识就那么多啊,何必那么着急提前,慢一点,慢一点,享受下思考的过程,回顾下、反思下、讨论下、犯点错、再改正,不好吗......

你在焦虑什么

焦虑是因为担心,生怕少给了他一点点。

吴正宪老师说:“孩子是活生生的人。”

他有能力,有智慧,愿意想办法去解决问题,愿意去犯错,去不撞南墙不回头;他需要的是引导和帮助,需要的是尊重、是信任。

龙应台说:所谓父女母子一场,不过意味着,你和他的缘分就是,今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。