家乡至味春季篇山西(五味青春初到夏县)

家乡至味春季篇山西(五味青春初到夏县)四、“又团俄咧” 我们插队的时候,都带了一些毛主席像章。老乡们也常来要,我们在村里走的时候,村里的小娃常跟在我们的后面要,特别喜欢跟在女知青的身后要,大概她们要好说话吧。这种诉求,被他们简化为一句话:“大学生,纪念章!”见了我们就喊。过了一段时间,我们也没有了,起码是不多了,给不了他们来,再见到这些小娃,他们仍然还喊,不过,“大学生,纪念章”变成了“大学生,日你嫫!”连小女娃都是这么喊。总有好一阵儿,才渐渐地不喊了。 三、“大学生、纪念章” 不知因为什么,我们一进村,就升格为“大学生”了,一直到我们离开村子,都是这么被老乡们称呼着。他们一说到知青们时常说:“窝杆大学生又干哈咧……”“窝杆大学生又说舍咧……” 在火车上,给我们一人发了10个面包,路上没吃完,大部分带到了村里。老乡来的人不少,有时,我们会给他们个面包。谁知有的老乡说了:“大学生给恰(我)个黑馍!”还不高兴。吃了,说:“大学生窝

二、“爬山”

我们插队的村子挨着一道岭,问叫什么,老乡说,那是“蛾眉岭”,我们说,听着还挺好的,跟四川的峨眉山似的。

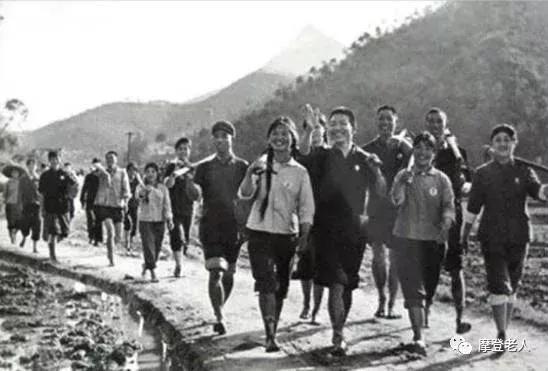

到村里的第二天,早上起来,我和梁少英、赵小平几个人看着村旁的“山”,挺长的,逶迤延绵,山上还有一些柿子树,树上还有残留的发红的叶子。我们觉得山上应该还有新鲜的东西,一商量,就想去爬“山”,毕竟我们是从北京的平地上来的,对于这块我们将要“扎根”的地方,还是要了解一下,多看看它美的地方。

村中有一条大路,直奔“山”上,但我们想好了:既然是爬山,就不能走大路。沿着村边的小道,往着“山”走去。走着走着,找不到路了。敲开了一户老乡家的门,向他们打听从哪儿能爬到“山”上去。老乡听说我们要爬山,告诉我们:“恰(我们、我)这达莫(没)山。”我们指了指他家屋后的“山”,问他怎么爬上去。老乡说了:“窝(那)不是山,是岭!岭上莫舍(没什么)!”我们不信,老乡给我们指了路,我们很快就上了“山”,放眼一看,“山”上平平的,全是一片片的麦地和没种什么的裸露的黄土,或单棵或几棵在一起的柿子树,还有那梯田来头上的光秃秃的酸枣棵子和干了的野草,只不过是比“山”下的地高些罢了。果然没啥,老乡说得不错。

三、“大学生、纪念章”

不知因为什么,我们一进村,就升格为“大学生”了,一直到我们离开村子,都是这么被老乡们称呼着。他们一说到知青们时常说:“窝杆大学生又干哈咧……”“窝杆大学生又说舍咧……”

在火车上,给我们一人发了10个面包,路上没吃完,大部分带到了村里。老乡来的人不少,有时,我们会给他们个面包。谁知有的老乡说了:“大学生给恰(我)个黑馍!”还不高兴。吃了,说:“大学生窝黑馍,比白馍好吃咧!”有人还想要,可惜我们没有了。

我们插队的时候,都带了一些毛主席像章。老乡们也常来要,我们在村里走的时候,村里的小娃常跟在我们的后面要,特别喜欢跟在女知青的身后要,大概她们要好说话吧。这种诉求,被他们简化为一句话:“大学生,纪念章!”见了我们就喊。过了一段时间,我们也没有了,起码是不多了,给不了他们来,再见到这些小娃,他们仍然还喊,不过,“大学生,纪念章”变成了“大学生,日你嫫!”连小女娃都是这么喊。总有好一阵儿,才渐渐地不喊了。

四、“又团俄咧”

刚到的时候,老乡特别热情,尤其是年龄差不多的老乡,常到我们的宿舍来,找我们聊天,还告诉我们这儿有什么好吃的,他家有什么,并自告奋勇地从家里给我们拿来,以柿子、柿饼、柿子水、柿子皮为主,也有拿麻食(麻花)、油托(类似于油饼)的。不过,麻食、油托老乡逢年过节或家里办事才做,自己也不常吃,给我们拿来,我们特别感谢。柿子皮没事嚼嚼,也不错。

那回到老乡家去,临走,老乡说:“给娃装上些吃食!”于是,我的上衣兜、裤子兜都装满了柿饼。

说起柿子来,我就想起工宣队在动员我们插队时说的:“那儿的柿子棒极了,个头不大,可特别甜!我吃过!”一边说,一边吧唧嘴,好像还在品位。可我们吃了,并没感觉有多甜,比北京的大柿子有不少差距。

柿子,是老乡的骄傲,也是他们生活中的一个重要内容,除了柿饼之外,他们日常吃的醋,也是柿子做的,还有春天当饮料喝的“柿子水”,味道酸酸的,又有点甜,据说就是柿子醋未做好之前的产物。老乡把它装进玻璃瓶子里,带到地里,休息时喝上一口,那叫一个满足!一位老乡告诉我们:“俄窦这达柿美咧,别地莫得,就你窦北京滴,也是俄这达合送去滴。”他问我们:“你窦在北京见过么?”我们告诉他,北京有柿子,我们跟那叫“大盖儿柿子” 个头儿比这儿的大,味道也比这儿的甜,一个就差不多有一斤。他不信,一边摇头,一边不屑地说:“又团俄咧!”

惹得我们大笑。