西周早期的故事:诗经 七月 史书里看不真切的西周初期社会

西周早期的故事:诗经 七月 史书里看不真切的西周初期社会一之日觱发,(音“闭”,大风猛烈)九月授衣。古代耕作场景最直接的依据来自诗中的历法。我们直接看《七月》的前四句:七月流火,

虽是文学作品,免不了有夸大乃至走形的成分,但《诗经》并非后来的唐诗宋词等纯文学,还没那么多花花绿绿的技巧,与事实的距离显然比“秦时明月汉时关”等等近得多得多。

《七月》来自《豳风》(音“彬”),88句,《国风》中最长的诗。《国风》一般也就十几二十句,为何《七月》需要如此大的篇幅?主要是,它把西周初期的生活从年初写到年尾,从平民百姓写到公侯贵戚。此一西周版《清明上河图》较彼北宋《清明上河图》,包举更广而甚广。

据清儒姚际恒,一篇《七月》等于:《月令》加《风俗》加《五行志》加《礼仪》再加《通典》——鸟语虫鸣、男耕女织、星象历法、庠序礼仪、国家官制……无一不有。便是只当文学作品去读,亦自徜徉于耕作图、采桑图、田家乐图、食谱、酒谱之间,“洵天下之至文也”。

本文试对《七月》这一鸿篇略作梳理,并结合《豳风》里的其他诗篇及常见的史书、史论,综合看看三千年前西周初期的社会——尤其是寻常人家的生活。

古代耕作场景

还须问:如何推断《七月》写的是西周初期呢?最直接的依据来自诗中的历法。我们直接看《七月》的前四句:

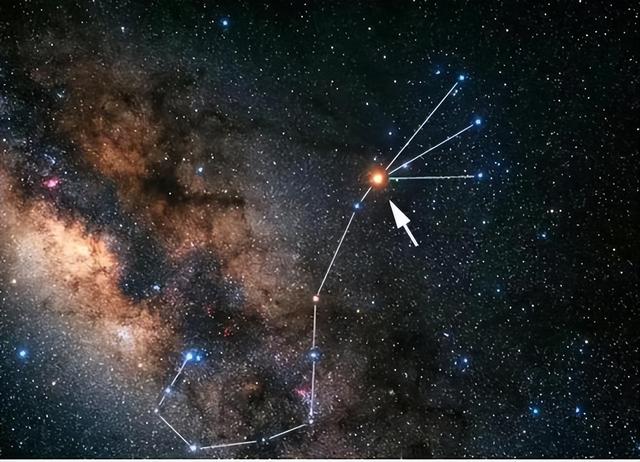

七月流火,

九月授衣。

一之日觱发,(音“闭”,大风猛烈)

二之日栗烈。

——是否觉得奇怪,“七月”、“九月”很好理解,但这“一之日”、“二之日”都是什么?七月一日,九月二日?那不对啊,这两个日子何至于寒风呼啸呢(“觱发”,“栗烈”)?事实上,《七月》一诗同时用了两种历法,此即姚际恒感慨的“《七月》简直是一部《五行志》啊”。

“七月流火”即“大火星下沉”,天气转凉,需准备过冬的衣服了。

前两句“七月流火,九月授衣”用的是《夏历》,言:七月“大火”(星宿名)开始西沉,天气转凉;九月开始裁制、分配寒衣。——今人常误用“七月流火”表达“太热了”。——三、四句便不一样:

“一之日觱发,二之日栗烈”用的是《周历》:周历正月(“一之日”)即夏历十一月,周历二月即夏历十二月。这两句是:十一月寒风呼啸,十二月,呼啸转为凛冽。——为何如此写?

周人的首领文王即天文历法大师

清代学者何楷提供了历史地理上的考量,认为“一之日”、“二之日”为豳地的常用历法。豳地即今之陕西彬州附近,西周故地,故而惯用周人历法。的确说得通,但为何还要用“七月”之《夏历》呢?事实上,汉以前,我国各地的历法并不统一:

孔孟的四季就和屈原、吕不韦的不同——《春秋》、《孟子》用周历,《楚辞》、《吕览》则用夏历。若《七月》仅用一种历法,或可推断其为《国风》所常见的“在家的创作”。而作者频频“倒时差”,或可见它乃一种“在路上”的创作。

——在路上?什么路上?

正对得上西周初期的头等大事,即周公东出平定殷人武庚叛乱。旧说又多以《七月》乃周公所写,知:此“路”便是“东征之路”。还可看:《豳风》七篇,虽说冠以“西方周地”的方位,但《东山》、《破斧》等诗直接写的就是周公东征(傅斯年等即认为“豳风”是“鲁诗”)。

综合来看:1、《七月》同时用周夏二历,可见其创作时间为一先秦历史的过渡期。2、《豳风》诸诗正贴合西周初的军国大事,知其乃自周人在东征过程中合并各地歌词而成。《七月》既并非仅写陕西一地,更可展开当时华夏大地的全景。

中华文明奠基人之一周公画像

西周百姓的一年:劳碌,等级森严,但也有快乐时光西周人民的一年都做什么?

我国史书自共和元年(前841年)才有较清晰的月、日可稽,其时,已至西周第十代周厉王——西周初期的情况便几乎只可参考古籍中的臆想、推测、转述或依赖近些年来的考古科学。这就更显出《诗经》及《七月》的珍贵。虽是文学作品,免不了有夸大乃至走形的成分,但《诗经》并非后来的唐诗宋词等纯文学,还没那么多花花绿绿的技巧,与事实的距离显然比“秦时明月汉时关”等等近得多得多。